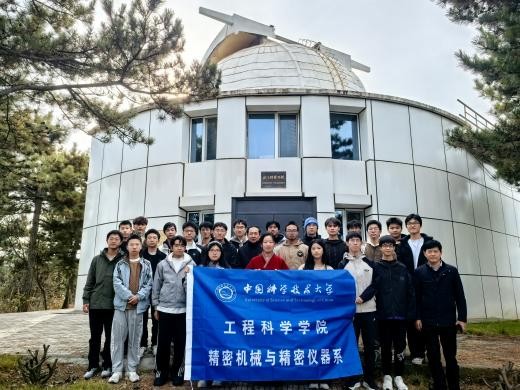

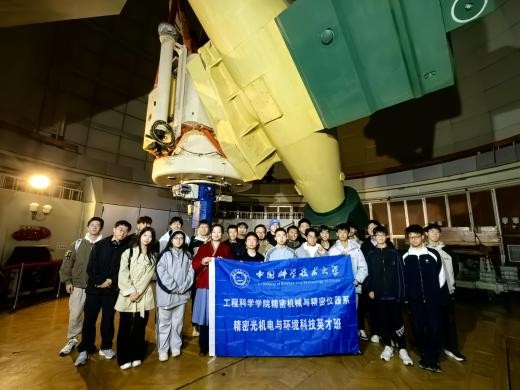

为拓展同学们的专业视野,深化学生对仪器科学的理解,激发学生参与仪器研制与开发的热情,11月15日至16日,精密机械与精密仪器系师生暨精密光机电与环境英才班学生前往位于国家天文台兴隆观测基地开展天文仪器研学实践。

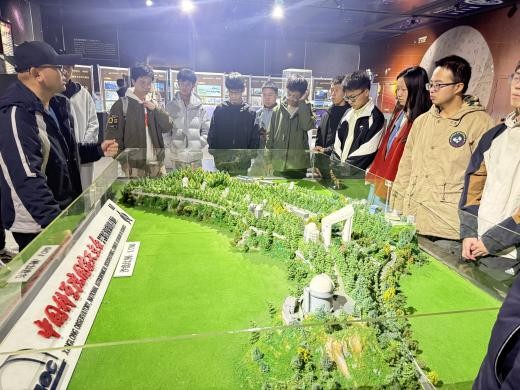

15日下午,师生们在观测基地聆听了题为“国家天文台兴隆观测基地与天文观测流程简介”的专题报告。报告系统介绍了地基夜间光学天文台的选址、兴隆基地的建设历程、科研布局及主要望远镜的观测原理与应用成果。兴隆观测站位于河北省承德市兴隆县燕山深处,群山环抱、植被茂密,远离城市光害,是我国光学天文观测条件最优越的基地之一,被誉为中国天文学家的“观天利器”。作为国内规模最大的光学天文观测基地,兴隆站配备了2.16米望远镜、施密特望远镜和郭守敬望远镜(LAMOST)等重要设备,为我国天体物理研究提供了有力支撑,并在国际天文领域占有一席之地。

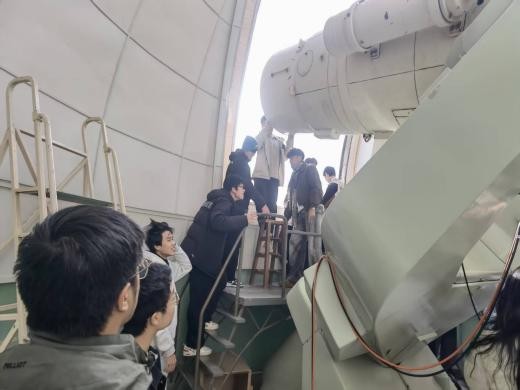

师生们步入施密特望远镜圆顶,聆听工作人员揭秘这台“观天利器”。它凭借大视场优势,专攻近邻星系的多色测光研究。为捕捉微弱星光,其CCD甚至需用液氮冷却至-100℃。尽管是白天,同学们仍通过讲解,深刻感知到了它的科学魅力。

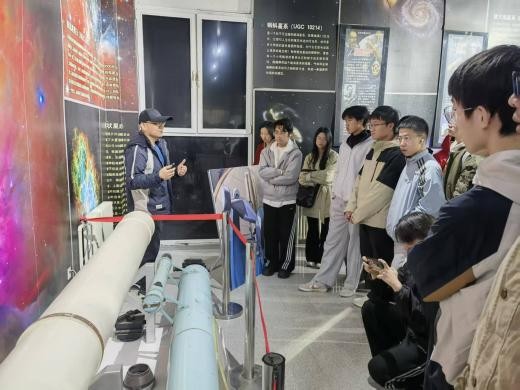

师生们随后参观了2.16米天文光学望远镜。基地老师系统介绍了其原理与结构。该望远镜为我国自主研制,1989年投入使用。其有效口径2.16米,配备卡塞格林与折轴两套焦点系统,转换仅需一分钟,技术在当时达国际领先水平。借助多种光谱仪和光度计等终端设备,它支持了多领域天体物理研究,并长期保持了我国在远东地区的观测优势。

当晚,兴隆山区夜空澄澈,师生们迎来了期盼已久的实地观星环节。在工作人员指导下,同学们使用公共天文台望远镜对各类天体进行了观测。由于当地光污染程度远低于城市,大家首次清晰观测到银河系旋臂的壮美结构。夜空中不时划过的流星与缓缓移动的人造卫星,更增添了观测的趣味与惊喜。“通过反复微调设备才能获得清晰图像,让我深切体会到科研工作的严谨与精密”,这场亲身体验使同学们对天文实测研究有了更为直观的理解。

16日上午,师生们在老师指导下使用日珥镜对太阳表面活动进行观测。观测结束后,团队参观了远东地区口径最大的大天区面积多目标光纤光谱望远镜——郭守敬望远镜(LAMOST)。作为我国天文观测的标志性仪器,LAMOST展现出其创新的设计理念与重要的科学价值。该望远镜作为世界上光谱获取能力最强的巡天设备,在银河系结构研究与宇宙演化领域发挥着不可替代的作用。

LAMOST作为国家重大科技基础设施,其系统构成复杂精密。它的核心光学系统包括北端的反射施密特改正镜(MA)、南端的固定球面主镜(MB)及中间的焦面。LAMOST采用独特的“王-苏反射施密特望远镜”设计:天体光线先射向MA,再被反射至MB,最后于焦面成像。其创新点在于,指向与跟踪功能由MA完成,MB固定,这极大简化了望远镜结构。观测主要在子午面附近进行,跟踪中天附近的天体,从而以较低成本实现了大口径与大视场的卓越结合。

LAMOST的成功依托两项关键技术。首先是其改正镜(MA)开创性地融合了两种主动光学技术,实时优化成像。更令同学们惊叹的是并行可控式光纤定位系统,研制该系统的老师介绍道,系统在1.75米焦面上协同控制4000根光纤,每根均由步进电机精确定位,是光学、机械、电子、控制等多学科智慧的完美结晶。

LAMOST以其创新的光学设计,成为世界领先的大口径兼大视场望远镜。截至2025年10月,其发布光谱数据量已达2807万条,稳居全球第一。它的成功是中国在高端科研装备领域实现从追赶到超越的典范,其庞大的系统、创新的原理与突破性成果令师生们深受震撼。

通过本次实地参访与近距离接触尖端天文仪器,同学们不仅加深了对天文观测技术的理解,也对仪器中相关专业知识有了更全面的认识。本次活动有拓宽了同学的视野,使同学们切身感受到光机电一体化技术在天文前沿领域的广泛应用。

(精密机械与精密仪器系)