近日,中国科学技术大学特任教授马浩团队与南京航空航天大学李秀强教授、苏州大学刘珂君教授以及南京大学吕光鑫教授等团队合作,在提升二维共价有机框架材料(2DPA)热导率特性的研究中取得了重要突破,采用边缘取向策略成功竖直生长2DPA,解决了传统二维材料沿厚度方向传热性能不佳的问题。相关研究成果以“High Through-Thickness Thermal Conductivity in an Edge-On Two-Dimensional Polyamide Thin Film”为题发表于国际知名期刊《Nano Letters》。

随着电子设备向高性能化、小型化以及柔性化方向的不断演进,高效的热管理已成为保障设备可靠性与延长使用寿命的关键所在。传统聚合物材料由于其较低的热导率(约0.2 W/(mK)),难以满足现代电子器件日益增长的散热需求。相比之下,二维共价有机框架(COFs)材料凭借其独特的晶体结构和可调控的热传输性能,被广泛认为是解决这一问题的潜在途径。鉴于厚度方向上的热传导性能在散热过程中具有至关重要的作用,如何通过材料设计进一步提升材料在厚度方向上的热导率,已成为学术界与工业界共同关注的研究热点。

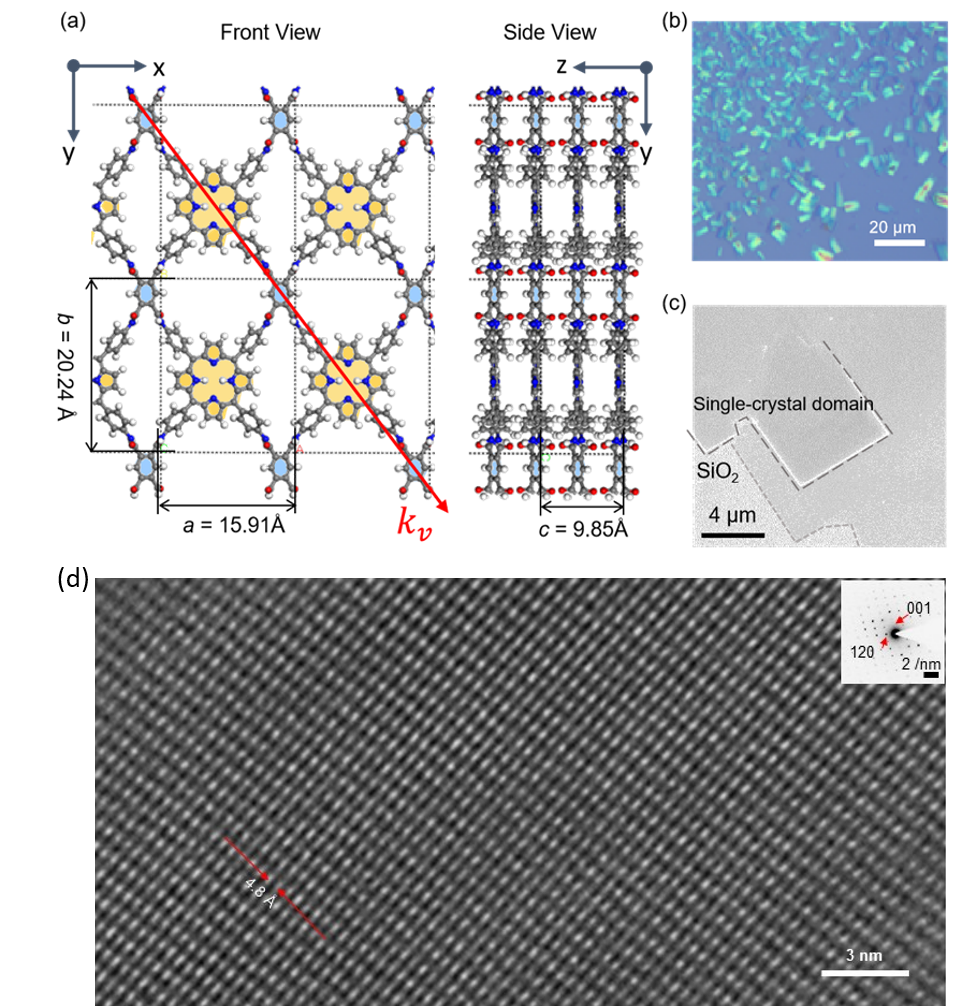

图一. v2DPA的结构特征和形态。(a)从xy平面和xz平面观察v2DPA晶体结构,为双孔大小的矩形晶格,层间距离为4.8 Å。红色箭头表示[121]垂直方向即相对于Si衬底的穿过厚度方向,沿着v2DPA的骨架延伸。(b)沉积在SiO2/Si衬底上的v2DPA的光学显微照片。(c)描绘薄膜边缘的SEM图像。(d) AC-HRTEM图像显示了一个清晰的层流排列,插图描绘了选择区域电子衍射模式,证实了[121]的方向性和观察到的aa堆积。

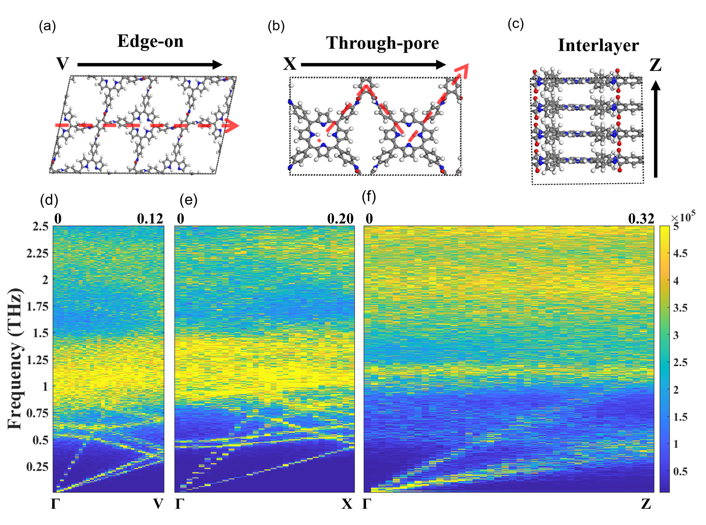

研究团队以二维聚酰胺薄膜(2DPA)为例(如图一所示),借助分子动力学模拟方法,计算了2DPA沿共价骨架传热路径、面内孔道路径以及传统弱范德华堆叠方向的热导率。沿骨架方向(也即v2DPA)计算热导率高达1.11±0.07 W/(mK),沿孔方向为0.88±0.05 W/(mK), 层间堆叠方向为0.28±0.02 W/(mK)。同时,通过光谱能量密度(SED)分析其微观声子谱(如图二d-f所示),深入探讨了微观声子输运机制:沿共价骨架方向的声学支更为清晰,表明该方向上的声子散射较弱,声子寿命相对较高。相比之下,传统弱相互作用堆叠方向(如图二c所示)由于存在较强的声子散射机制,直接导致了热导率的显著降低。此外,沿共价骨架方向的传热路径相较于沿孔方向更加笔直(如图二a和b所示),这进一步解释了热传导性能的差异。

图二. 不用方向热导率差异的微观声子解释。(a-c)分别为沿骨架、沿孔和沿堆叠方向 (d-f)分别为其对应声子谱

在实验部分,团队采用表面活性剂单层辅助界面合成技术(SMAIS),成功制备了共价骨架延伸方向垂直于基底的垂直型二维聚酰胺薄膜(v2DPA),并利用时域热反射(TDTR)系统对其热导率进行了精确测量。实验测得v2DPA热导率为1.16 ± 0.05 W/(mK),实验测量热容以及热导率结果与计算十分吻合,验证计算结果准确性的同时,也有力的证明SMAIS技术可以进行高质量的材料设计,并且能保证设计的材料结构拥有理论本征特性。应用SMAIS策略获得的v2DPA的热导率不仅高于常见的商用有机高分子材料与其他二维COFs材料(图三),还保持了相当低的密度,展示了其在柔性设备领域的应用潜力,有望作为新一代的柔性设备高效散热基底材料。

图三. v2DPA的热导率与常见商用高分子材料和同类型COF材料对比

综上,这项研究不仅为二维聚合物材料的热管理性能优化开辟了新途径,还为电子封装、5G通信以及新能源等领域的高效散热问题提供了潜在解决方案。v2DPA的成功制备验证了边缘取向策略在提升厚度方向热导率方面的有效性。未来,通过分子工程手段进一步优化其性能,有望推动该材料在更广泛领域的实际应用。

中国科学技术大学工程科学学院马浩教授、南京航空航天大学教授李秀强、苏州大学教授刘珂君为该论文通讯作者。李秀强教授、吕光鑫教授、中国科学技术大学热科学和能源工程系硕士研究生胡应龙为共同第一作者。研究得到了中国科学技术大学启动经费的支持,并依托学校超级计算中心的高性能计算资源完成。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c01036