近期,中国科学技术大学李文志教授团队围绕“催化位点协同作用”的核心设计思路,通过精确调控双原子催化剂活性位点的组成、结构和电子性质,构建了具有协同功能的双原子催化位点,开发了活性位点直接参与甲烷活化和关键中间体解离的新策略,显著提升了甲醇的收率与选择性。相关成果先后以“Highly selective catalytic oxidation of methane to methanol using Cu–Pd/anatase”为题,作为封面论文发表于《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science),以“Binary Rhodium Atom Catalyst for Selective Catalytic Conversion of Methane to Methanol”为题发表于《美国化学会·纳米》(ACS Nano)。

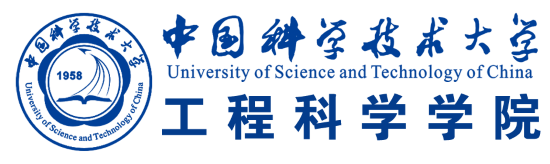

图1. Cu-Pd/Anatase催化剂反应机理示意图(论文封面)

甲烷作为天然气、可燃冰、煤/油层气以及生物天然气等多种资源的主要成分,分布广泛、储量丰富,具有广阔的工业应用前景。在温和条件下将甲烷一步转化制备甲醇,不仅能有效提升能量密度、便于储存运输,还可显著降低环境污染,是推动实现“双碳”目标的重要技术路径。然而,甲烷分子中C-H键非常稳定,存在难以活化及断裂后易发生过氧化的问题,因此开发新型高效催化剂,实现甲烷向甲醇的高选择性转化并有效抑制过氧化反应,已成为推动该过程走向工业应用的关键挑战。

针对上述难题,研究团队设计并制备了系列双原子活性位点催化剂,实现了反应过程中双原子协同工作,并针对“活性位点原子协同吸附和活化甲烷分子”课题开展研究。在二元Rh原子催化剂中,表面活性位点能够在CO和O2的反应过程中生成活性氧物种,促使甲烷在金属-氧位点继续吸附和活化生成*OCH3中间体,随后与*H结合生成*CH3OH。甲烷的吸附途径在Cu-Pd/Anatase催化剂表面的Cu-Pd位点上发生转变,直接吸附在Cu金属位点,经DFT计算验证该路径更为有利。Cu和Pd原子之间存在明显的相互作用,电荷在原子间发生转移;C原子在Cu上吸附后Pd位点吸引H原子,使吸附的甲烷分子的C-H键发生极化,导致甲烷脱氢生成关键中间体*CH3。此外,随着*CH3中间体的形成,Cu的d带中心进一步降低,Cu-C键减弱,促进了甲基分离。

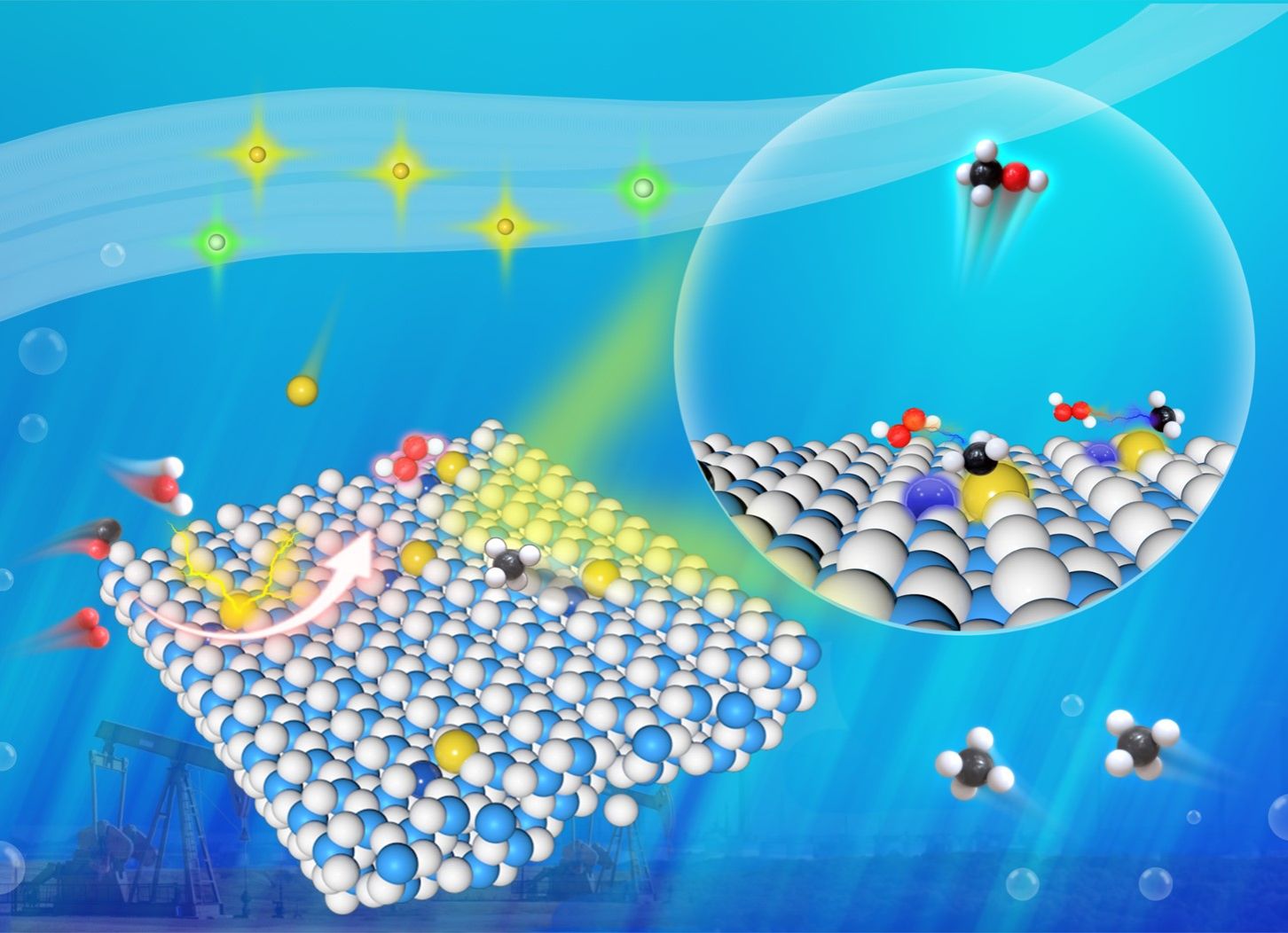

反应时CO对甲醇生成具有重要作用,因此研究人员对CO的多重角色进行了全面探究。当表面活性氧物种作为甲烷的吸附位点时,CO在二元Rh原子上具有更弱的吸附强度和更显著的生成CO2的性能,这促进了CO与氧气转化生成活性氧物种的反应发生,活性氧物种吸附并活化甲烷生成*OCH3中间体,18O同位素标记进一步验证了该过程。此时甲醇的脱附至关重要,通过原位甲醇吸脱附红外光谱可知,甲醇在Rh/SBA-15上具有更低的吸附强度与转化趋势,结合DFT计算对甲醇的脱附开展进一步探究,结果表明当*CO和*CH3OH竞争吸附时甲醇的脱除能垒仅有0.37eV,从而避免了后续过氧化过程。当*OH与*CH3结合生成甲醇时,CO在生成H2O2和调节金属价态中起重要作用。在Cu-Pd/Anatase催化剂上,对CO在H2O2生成过程中的反应中间体进行表征,结果表明CO吸附在Cu位点上,通过*COOH参与途径生成H2O2,而CO吸附的增强促进了H2O2的生成。此外,CO在反应过程中保持了Cu物种的低价态。

阴离子作为化学反应网络中的关键调控因子,对反应路径与催化位点电子结构具有显著调控作用。研究团队通过原位光谱表征与理论计算相结合,系统解析了其作用机制。以具有代表性的Cl-和NO3-为例,阴离子(如Cl-离子)显著增强了CO在Cu-Pd/Anatase催化剂表面的吸附,从而促进产生H2O2。同时阴离子降低了甲烷解离生成*CH3的能垒,促进关键中间物种的形成。

图2.二元Rh/SBA-15催化剂反应机理研究

该系列研究受到国家自然科学基金、安徽省重点研发项目等项目资助。李文志教授为论文的通讯作者,博士生王立群为论文的第一作者。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee02671c;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c12941

(工程科学学院)