近日,中国科学技术大学工程科学学院精密机械与精密仪器系先进感知、数据融合及智能运维课题组毛磊特任研究员团队在钠离子电池轻微电滥用下的安全特性研究中取得新进展,报道了单次轻微电滥用对钠离子电池容量、阻抗特性和热稳定性的影响,并揭示了长期电滥用循环下安全特性的退化规律。研究成果以题为“Revealing the Hazard of Mild Electrical Abuse on the Safety Characteristics of NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2 Cathode Sodium-Ion Battery”发表在Advanced Science上。

钠离子电池近年来在储能行业中的接受度逐步提升,其资源丰富性、成本优势及高安全性成为关键驱动力。然而,针对电滥用(如过充、过放、短路等极端工况)的研究仍显不足。尽管钠离子电池因电解液稳定性高、热失控风险低而被认为安全性优于锂电,但现有文献和产业报道多聚焦于基础性能优化(如能量密度提升、循环寿命延长)和场景应用拓展,对电滥用条件下如何触发全电池内的耦合退化,包括阴极、阳极、界面和热/电化学行为的研究尚且匮乏。

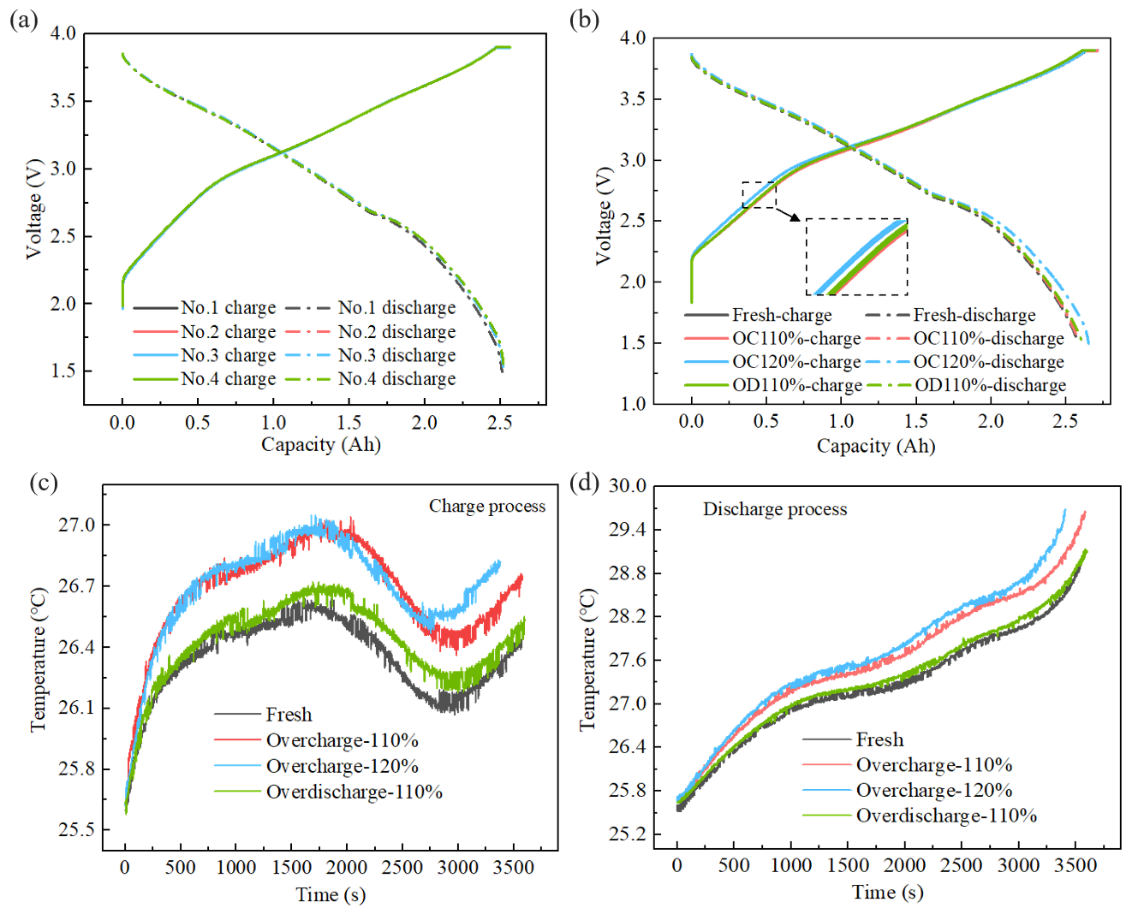

图1.轻微电滥用后电池在正常循环过程中的温升差异

(a)充电过程电压曲线;(b)放电过程电压曲线;(c)充电过程温升;(d)放电过程温升

如图1(a-b)所示,钠离子电池在经历轻微电滥用后虽然容量没有表现出明显变化,但充放电曲线却出现了轻微波动,同时在随后的循环过程中产生了明显的温升差异,温差的波动见图1(c-d)。轻微电滥用对钠离子电池的影响不是由单个组件的独立失效引起的,而是多组件协同退化的结果,因此,电池内部的电化学特性发生了改变并且降低了电池材料的热稳定性。

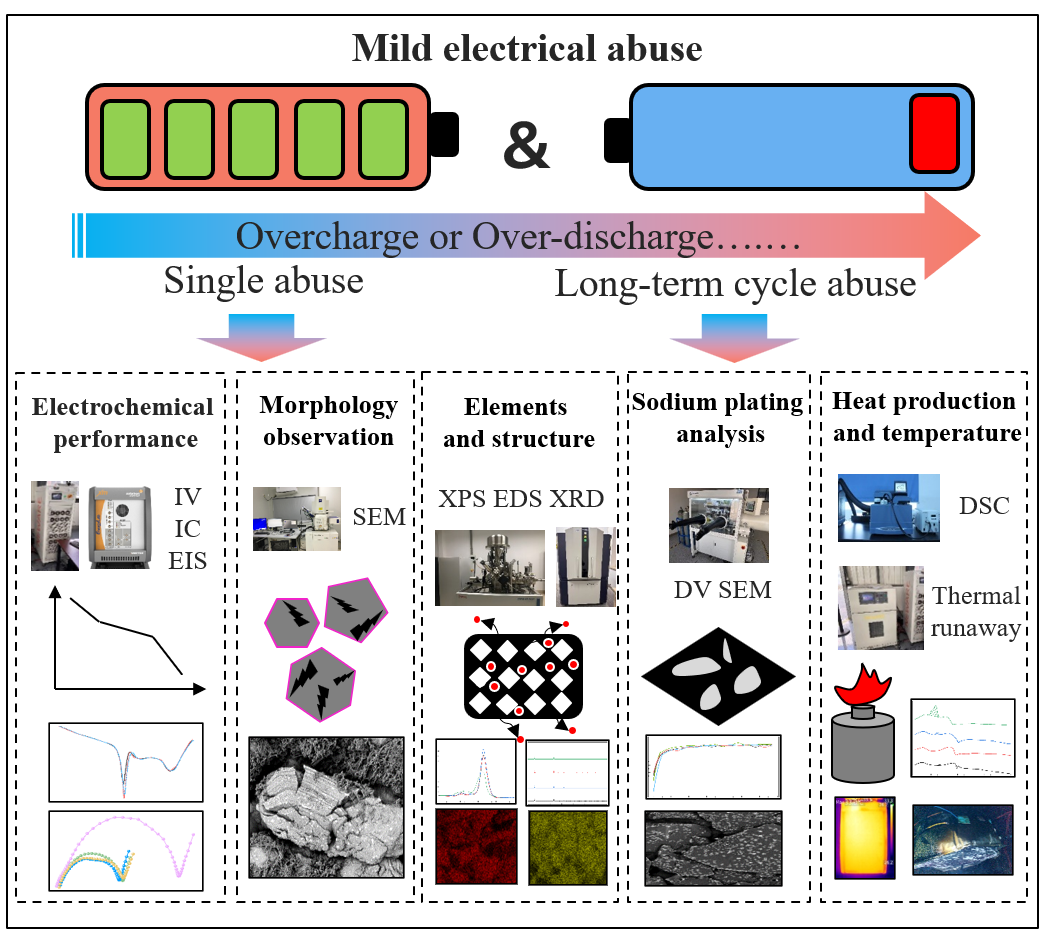

据此,作者采用先进的电化学测试和材料表征技术,研究了钠离子电池在单次轻微电滥用和长期轻微电滥用循环下安全特性的降解机制和途径。图2展示了本文采用的技术路线,发现单次轻微电滥用对电池容量的影响很小,但会显著改变活性电极材料的界面阻抗和性能。过充会使固体电解质界面阻抗增大,副反应加剧,而过放则导致固体电解质界面溶解和活性物质损失。轻微过充还降低了热失控的触发温度,加速了镀钠导致的升温速率,显著增加了热失控风险。相比之下,过放电对热失控行为的影响较小,可能还会略微延迟过充诱导热失控的发生。对于遭受长期轻微电滥用的钠离子电池则会表现出显著地电化学性能退化,且导致阳极表面镀钠积累,而镀钠程度与过充电次数呈正相关。该研究不仅阐明了轻微电滥用下钠离子电池安全特性的退化机理,也为钠离子电池的优化设计和安全性评估提供了理论支持。

图2.本研究采用的技术路线

中国科学技术大学工程科学学院博士研究生桂青华为论文的第一作者,毛磊特任研究员为论文的唯一通讯作者。该项工作得到了基金委、中科院、安徽省及合肥市等部门的资助。本文扫描电镜的实验表征获得了中国科学技术大学工程与材料科学实验中心显微分析平台田杰老师的支持。

文章链接:DOI: 10.1002/advs.202501649

(精密机械与精密仪器系)