Janus薄膜以其独特的跨膜定向输水功能广泛应用于油水分离、水雾收集以及可穿戴贴片等领域。传统Janus薄膜的功能源于厚度方向上的微通道与单面化学涂层修饰(对疏水、亲水基底分别进行单面亲水、疏水改性),水通过微通道可以从疏水面向亲水面定向运输。然而,使用过程中化学涂层易被磨损导致功能失效、非工作状态时微通道易被空气中污染物颗粒堵塞等问题极大地缩短了Janus薄膜使用寿命。面对日益迫切的实际应用需求,Janus薄膜的耐用性问题亟待解决。

针对Janus薄膜的耐用性不足问题,中国科学技术大学工程科学学院微纳米工程实验室胡衍雷教授和张亚超副研究员团队创新性地将Janus薄膜的工作模式、保护模式分开考虑,通过拉伸和释放软材料实现亲水微孔-槽通道的裸露与隐藏保护,即工作/保护模式切换。当Janus膜遇到外界机械摩擦或冲击时,通过主动切换到保护模式,提高了Janus膜的耐用性。基于“模式切换”策略,该团队利用飞秒激光微纳制造方法,制备了耐用型Janus薄膜。研究发现,保护模式赋予了Janus膜机械耐久性,在2000次摩擦循环、空气中暴露10天等测试下仍能保持水滴的单向透过功能。另外,保护模式还能抵御砂纸摩擦、手指按压、沙子冲击、胶带剥离等严苛测试。2024年2月16日,该工作以“Durable Janus membrane with on-demand mode switching fabricated by femtosecond laser”为题发表于Nature Communications。

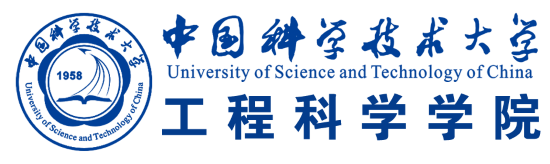

图1.“模式切换”耐用型Janus膜的设计与制备

该团队利用飞秒激光刻蚀在预拉伸硅胶基底上制备出由栅格状微槽与微孔构成的三维微通道,并对微槽面进行亲水涂层修饰,而背面仍保持硅胶本征疏水性实现Janus功能。硅胶释放后微槽、微孔封闭保护微通道内的亲水涂层以抵御机械冲击。拉伸工作模式、释放保护模式的按需切换赋予了Janus薄膜机械耐久性,保护模式不仅能抵抗持续性机械摩擦,还能作为储存模式减缓亲水涂层的失效,实现单向水透过功能长期保持(图1)。

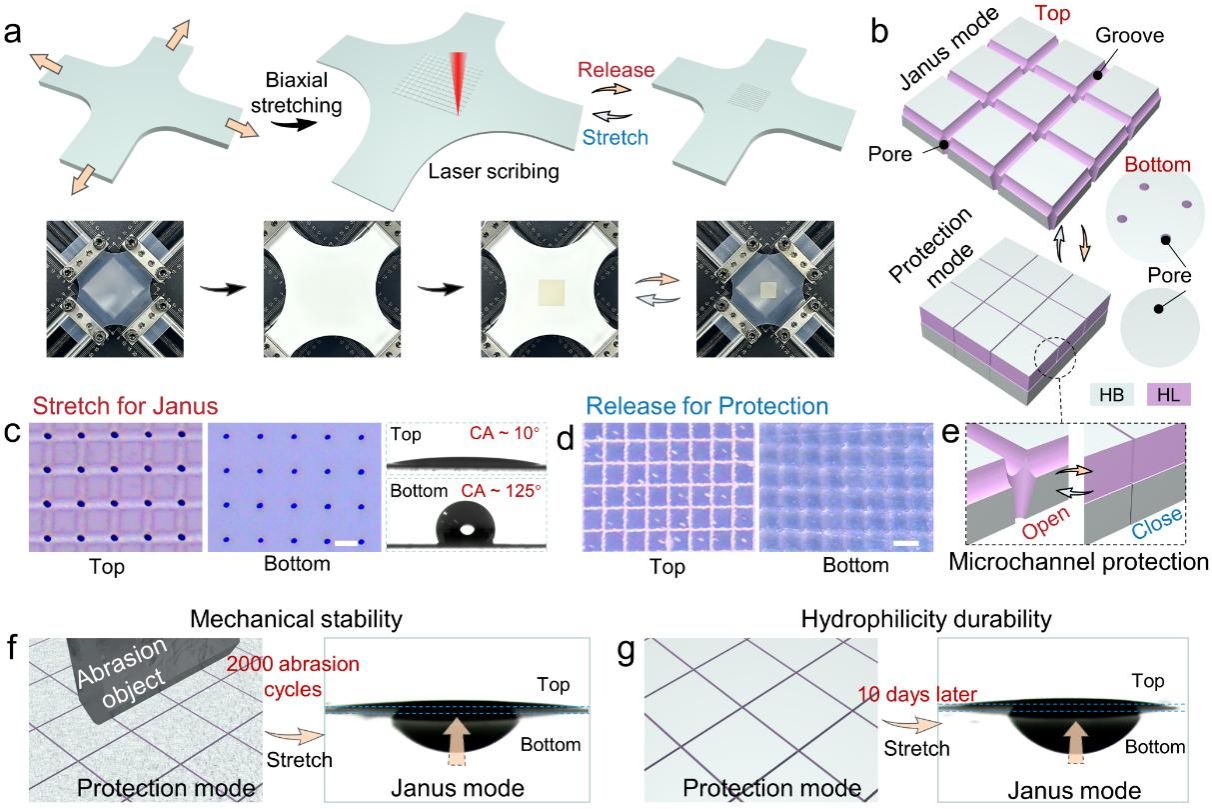

图2.极端条件下Janus膜的机械耐久性测试

对处于保护模式的Janus膜依次进行砂纸摩擦、手指按压、沙子冲击、胶带剥离等严苛测试,每次测试后将Janus膜拉伸到工作模式,并对水的单向透过时间进行统计。结果显示,Janus膜的功能仍能保持。此外,经过微小砂砾冲刷等测试后,微通道内部仍保持清洁无污染,证明保护模式闭合的微通道不仅能抵御机械冲击,还能防止污染物颗粒堵塞通道(图2)。

图3.基于耐久型Janus膜的水雾收集应用

最后,作为概念验证,将模式切换耐用型Janus薄膜应用于沙漠环境下的水雾收集。例如清晨水雾弥漫无风沙时将Janus膜拉伸至工作模式进行水雾收集,而沙尘暴来临时切换为保护状态以抵御沙土摩擦冲击。对图2所示严苛测试前后Janus膜的水雾收集能力进行对比,以30分钟水雾收集量为例,结果显示严苛测试后收集量仅下降10%,展现了Janus膜的耐用水雾收集能力。另外,考虑到水雾收集器实际应用环境的复杂性,将保护模式Janus膜放置于不同温度、不同湿度以及不同化学环境条件下进行长期储存实验。结果显示经过10天储存的Janus膜的水雾收集能力与原始薄膜基本保持一致,展现了Janus薄膜的热稳定性、湿度稳定性以及化学稳定性(图3)。本研究提出的模式切换策略对于推动Janus薄膜在多相分离提纯、微流体操控与可穿戴健康监测贴片等多种领域的实际应用具有重大潜力。

工程科学学院博士生崔泽航、特任副研究员张亚超(现为合肥工业大学副教授)为论文第一作者。通讯作者为中国科学技术大学胡衍雷教授,合作者还包括中国科学技术大学褚家如教授、吴东教授、李家文副教授等。该项研究工作得到了国家自然科学基金优秀青年科学基金、中国科学院青年创新促进会、科技部国家重点研发计划等基金等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-45926-4

(来源:中国科大新闻网)