中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系特任教授谈鹏团队揭示了锌电沉积过程中的浓度调节机理,为下一代水系锌基电池的锌均匀沉积提供了调控策略。相关成果于10月23日在国际著名学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)以直投方式(Directsubmission)在线发表了题为“Revealing the missing puzzle piece of concentration in regulating Zn electrodeposition”的研究论文。

水系锌基电池由于具有高能量密度、高安全性和低成本在下一代大规模储能中表现出巨大的潜力,但锌电极的枝晶生长严重制约了商业化进程。为了实现均匀且高度可逆的锌沉积,文献中报道了许多策略,例如改变电极结构和比表面积、引入涂层修饰和应用添加剂优化电解质成分等。事实上,锌沉积是一个从液相到固相的晶体析出过程,这与电解质中的离子浓度密切相关。然而,锌电沉积过程中的离子输运动力学作用机理缺乏系统而深入的研究。

研究团队通过电化学测试、形态表征和多尺度模拟揭示了锌电沉积过程中的热力学和动力学的竞争关系,阐明了浓度变化导致的形貌演变过程,并通过弛豫方式验证了浓度调节电沉积形貌的有效性和重要性。

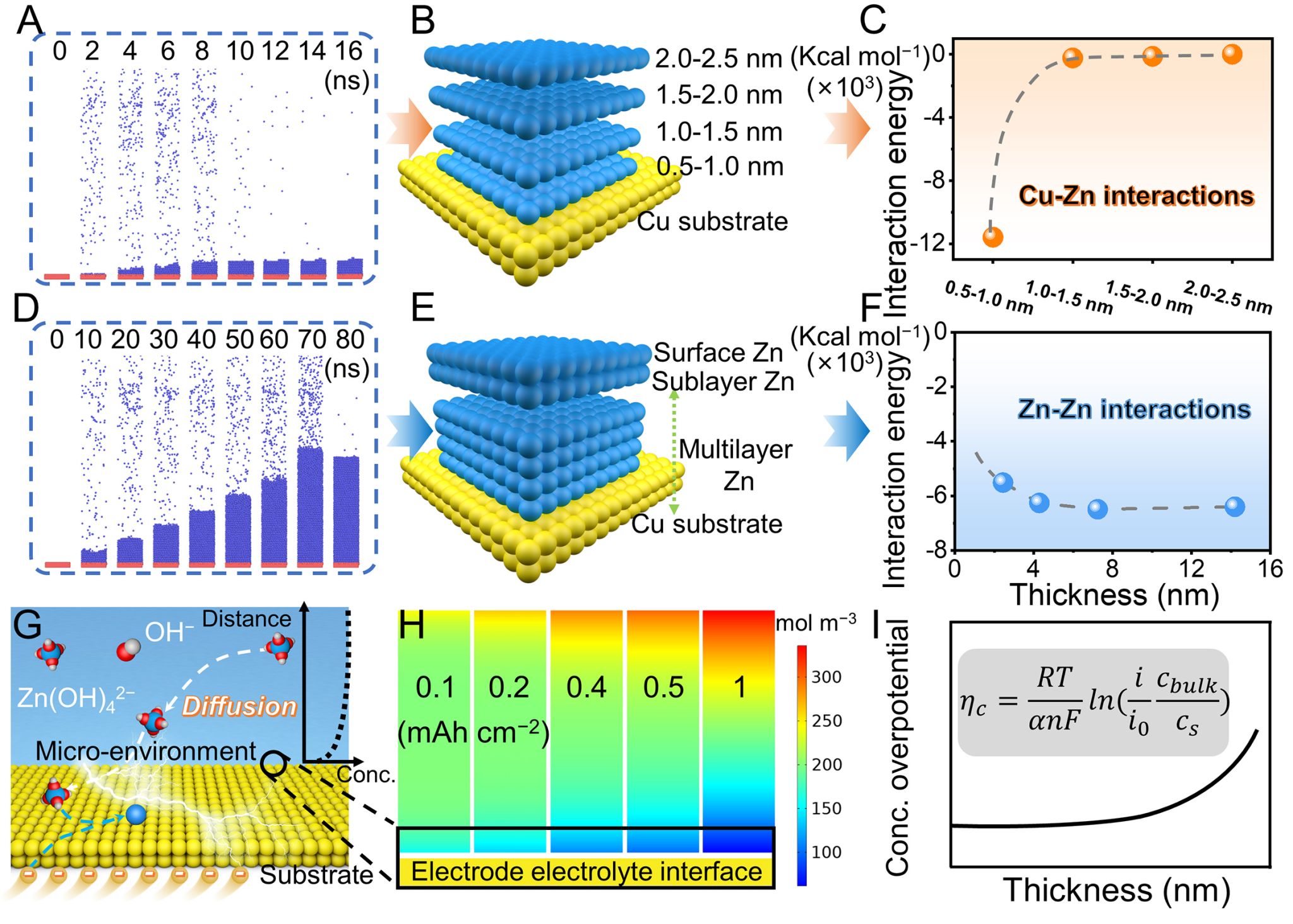

首先,通过分子动力学和有限元模拟揭示了锌电沉积过程中的热力学和动力学的竞争关系。基于单晶铜基体,初期的锌晶体生长是受热力学控制的外延生长;随着电沉积的进行,电极电解液界面的离子浓度迅速降低,导致浓差过电位急剧上升,从而超越热力学影响,转变为动力学控制。

图1 锌电沉积过程中热力学和动力学的竞争关系

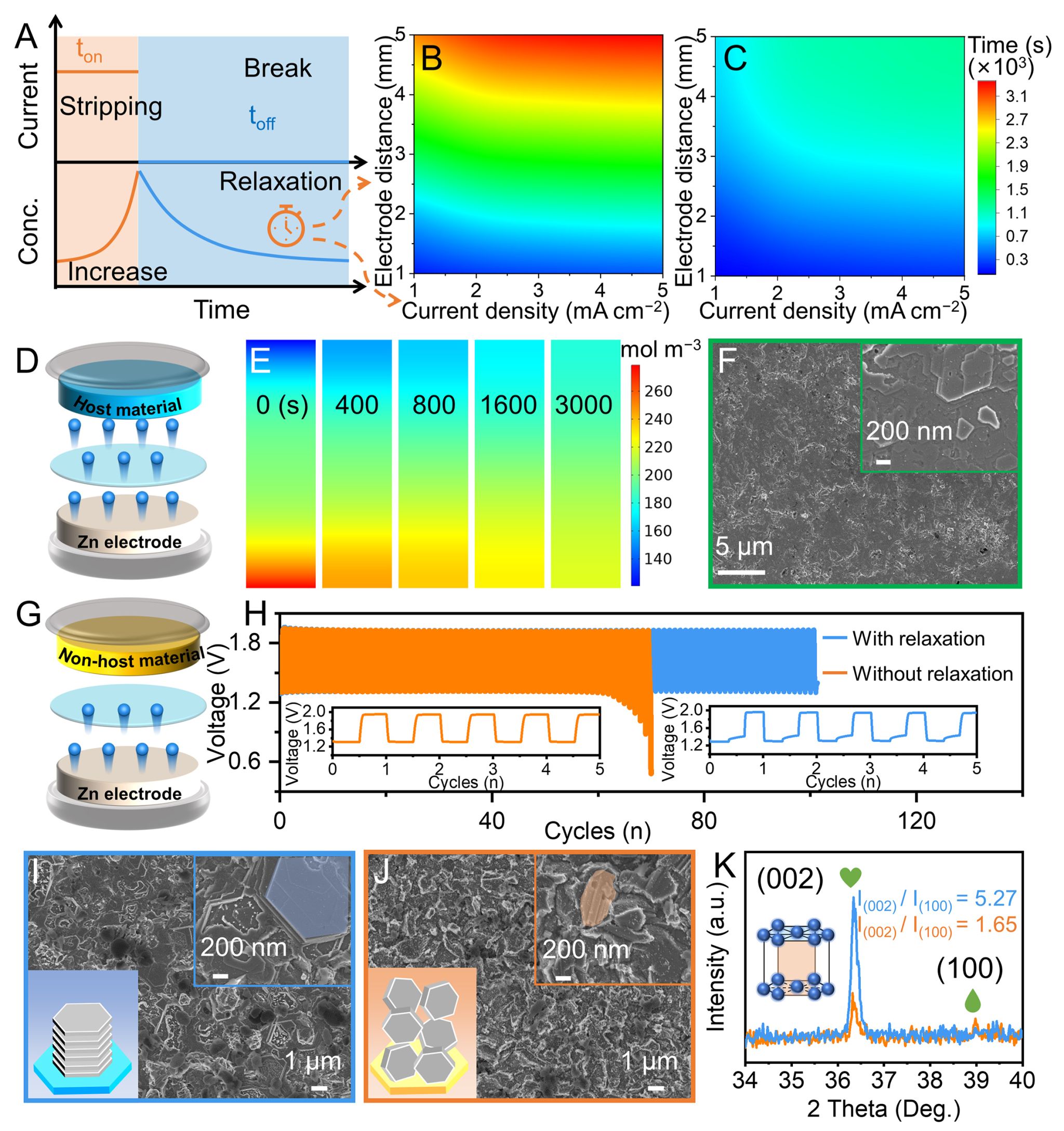

进一步,结合形态表征和相场模型揭示了锌电沉积过程中浓度变化导致的形貌演变过程。起初,锌沉积是由多个二维片状组成的层状结构,不同层数的二维片导致局部区域形成凸起和凹陷,而高度差的存在造成锌电沉积过程中不同位置接触的离子浓度差异较大,进而导致界面生长速率的差异逐渐加大,加剧了电沉积形态的高度差,最终导致形态演变。

图2 浓度变化导致的形貌演变机理

最后,通过弛豫的方式验证了浓度在锌电沉积中的调节机理,并深入分析了影响弛豫时间的两个重要因素,即动力学的电流密度和电池结构的电极间距。研究发现,弛豫时间和二者均呈正相关,并且对电极距离更敏感,这是因为在长距离输运中缓慢的扩散速率更为明显。

图3 浓度调节机理的概念验证

谈鹏教授团队基于学科交叉的思想,将传质、电化学、力学等学科相融合,成功揭示了锌电沉积过程中的离子浓度作用机理,为发生相变的金属基电池均匀沉积提供了重要指导。

我校工程科学学院热科学和能源工程系特任教授谈鹏为该论文的通讯作者,博士研究生赵忠喜为第一作者。特别感谢中国科学技术大学微纳研究与制造中心、理化科学实验中心和工程与材料科学实验中心对本工作形态表征的支持。

该研究得到了安徽省自然科学基金、国家创新人才计划青年项目、中国科学院人才项目和中国科大启动经费的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2307847120

(来源:中国科大新闻网)